Catégorie : Non classé

-

Marseille, gouvernance éthique et transparence

le-mouvement.fr Marseille, gouvernance éthique et transparence Par Le Mouvement 26-33 minutes (pour mémoire) http://www.le-mouvement.fr/marseille-gouvernance-ethique-et-transparence/ Prévenir les atteintes à la probité au sein de la municipalité de Marseille Rendre l’action publique transparente La probité peut difficilement être abordée comme un dossier politique à part entière tant elle relève d’abord d’un état d’esprit qu’il convient d’adopter en toute…

-

Benoît a dit …

Ils ont presque tout dit. Monsieur le Président de la République. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la Présidente du département, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs. Monsieur le Président de la République. Le lieu que vous avez choisi pour vous adresser aujourd’hui, aux Marseillaises et aux Marseillais,…

-

Protégé : La caisse décaissée (2)

Il n’y a pas d’extrait, car cette publication est protégée.

-

Règlement intérieur du conseil municipal et des arrondissements

L’article L2121-8 du Code Général de Collectivités Territoriales prévoit que : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur peut être déféré…

-

Le CICA, Level 0, Mode novice

Le CICA est le Comité d’Initiative et de Consultation d’arrondissement. Instauré en 1983, par l’article 16 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, et repris en 1996 dans notre code général actuel des collectivités territoriales (Article L2511-24). Ce…

-

Quand Joël se lâche…

Nous sommes en décembre, la ville annonce (de dos en chuchotant derrière un masque, dans le recueil des actes administratifs du 1er décembre 2020) un certain nombre d’emprunts, nous en faisons la liste : 10M€ (15ans, taux fixe 0,69%) 30M€ (20ans, taux fixe 0,63%) 25M€ (20ans, taux fixe 0,70%) 6,25M€ (20ans, taux fixe 0,55%) 8M€…

-

357 M€ et des broutilles… Bon bah… 3 ans plus tard, il ne reste que les broutilles…

Nous vous proposons un voyage dans le temps, nous retournons en février 2016. Février 2016 : Libération titre « La Honte de la République »Libération titre « La Honte de la République » à propos de l’école primaire Notre-Dame-Limite » à Marseille : manque de chauffage dans les classes, porte-manteaux qui se dévissent, trous dans le sol et autres détériorations diverses. C’est la ministre de…

-

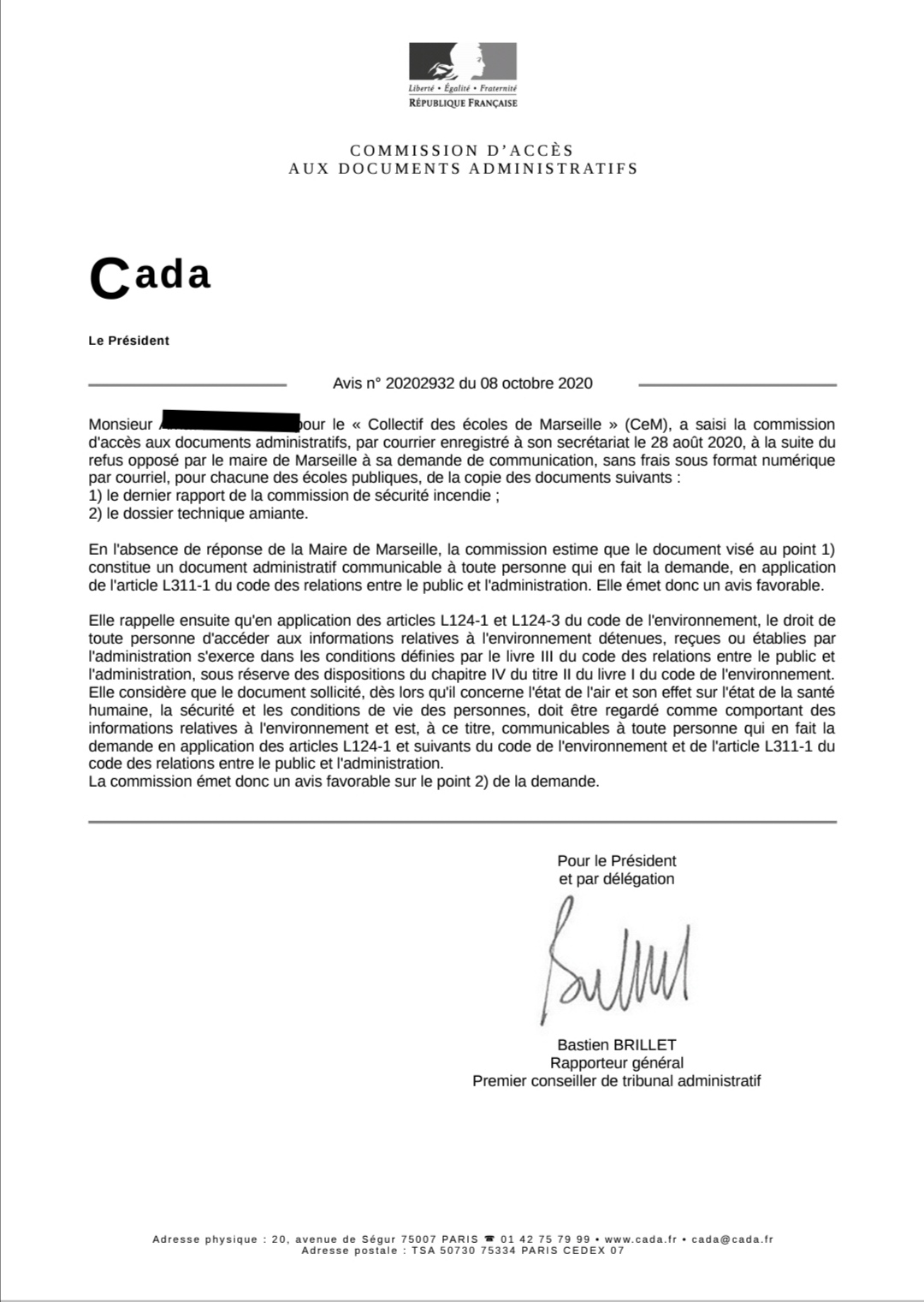

Transparence mon amour

[le CeM] Pourquoi interpeller la nouvelle équipe municipale alors que l’avancée en termes de transparence est notable ? Nous souhaiterions tout de même comprendre comment notre ville en est arrivée à cette situation autour de la transparence des résultats des audits en ne communiquant qu’un simple document Excel, qui nous le rappelons ne concerne qu’une…

-

Service de l’urbanisme fermé !

Ah la la… Le service urbanisme est aux abonnés absents, la sortie du confinement va être compliquée, on va friser l’implosion et une difficulté à sortir les permis de construire tant les demandes vont être nombreuses. Les Services de l’urbanisme de la Ville de Marseille ainsi que ses permanences d’accueil sont actuellement fermés, en raison…

-

Plus de transparence sur le calcul du forfait communal

Forfait Communal ? L’obligation de financement par la commune des dépenses de fonctionnement des écoles est étendues aux classes des écoles privées sous contrat d’association en application du principe de parité, [Article L442-5 du Code de l’Éducation]. Ce principe indique que les écoles sous contrat (écoles communément appelées privées) doivent percevoir un forfait communal par…